許憲民,女,上海茂名南路159弄11號居民。其女兒林昭(北京大學1954級學生)以“反革命罪”被判刑20年又于1968年改判槍決。 上海文人馮英子是林昭的母親許憲民四十年的老友,他的詩和回憶文章,使我們對林昭的家庭所受到的傷害有了更多的了解。 一.馮英子于1982年5月25日在《新民晚報》刊出的詩文︰ 《悼許憲民林昭》

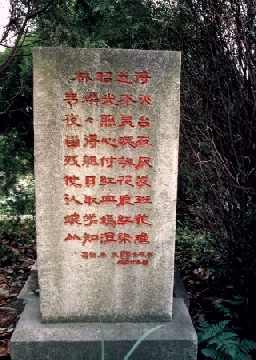

驅車百裡及殘春,一束芳馨祭故人。 許憲民同志,大革命時期江蘇省委許金元烈士之妹,幼隨其兄投身革命,為蘇州第一個穿上軍裝之女兵。平生支持革命事業,未遺余力。其女林昭同志,先后就讀于蘇南新專和北大新聞系,有志于新聞事業。十年動亂中,母女均被摧殘致死,前年始獲昭雪。壬戌四月,由蘇南新專與北大部分師生,為營墓于蘇州靈岩山韓蘄王塚側,植樹立碑,刻林昭遺書于其上,有“他日紅花發,認取血淚斑”等語。予識許氏母女逾四十年,登臨祭掃,悲從中來,追念往事以書七律以悼之。 二. 《許憲民二十年祭》 (原載馮英子著《風雨故人來》186_202頁,山東畫報出版社1998年4月版) 我生于農歷乙卯年正月初四日,正確的說,也就是1915年2月17日,進入乙亥之后,整整八十歲了。幾十年來,過著和平的生活,人的壽命大大提高了,七十八十不稀奇,劉海粟先生在世時,在他的畫上落款“年方八十”,這個“方”字,大有氣派。不過像我這樣的人,一生顛沛流離,風風雨雨,竟然也活過了80歲,不能不是一個異數了。 我不是蘇州人,生于昆山,長在同裡,但蘇州同我的關系實在太深,1934年到1937年,我在蘇州;1947年到1948年,我也在蘇州;我作過記者,辦過報紙,參加過劇團,搞過歌詠隊,因此我在外面的時候,人家都把我當蘇州人,1944年我在桂林見到柳亞子先生,他后來送我的詩說︰“萬裡從亡吳縣馮,一朝來訪吳江柳”,可見他是把我當作蘇州人的。可是我在蘇州的時候,蘇州人卻不把我當作蘇州人。把我當蘇州人的,卻是許憲民同志。 蘇州出過許多巾幗英雄,然而我認為在現代的蘇州女性中,夠得上稱為巾幗英雄的,許憲民同志應當是其中之一。在蘇州的歷史上,不可以沒有許憲民的傳記,不可以忘掉這樣一個人。可是許憲民離開我們已經二十年了,我到現在沒有看到寫她的文章,自然不用說傳記了。每年逢到清明,終有一點惘然之感。 豬年已來,清明將到,我想如果再不寫一寫許憲民,豈不要在蘇州歷史上留下一塊空白,因此,乘我還拿得動筆的時候,我非寫一寫許憲民不可。 1934年,我在昆山因為得了一個“火種”的綽號,耽不下去了,洪亦淵先生介紹我認識了金家風先生,金先生介紹我到蘇州《早報》作記者。蘇州《早報》是一張后起之秀的報紙。當時蘇州有三家日出對開兩大張的報紙︰一家是《蘇州明報》,它的歷史最悠久,據說是代表當地士紳的報紙;一家是《吳縣日報》,銷路最好,據說是代表蘇州工商界的報紙;《早報》自稱代表蘇州知識分子的,它的負責人很多是教育界的人物。 我是《早報》的記者,1934年,正是“九?一八”和“一?二八”之后,抗日救亡運動正在發展,每一個年輕的知識分子,對此都有極大的興趣,我們自覺地組織了一些讀書會之類的團體,閱讀一些政府禁止閱讀的書籍。只要聽說有人是CP或CY,我們就對他肅然起敬,以為是一盞指路明燈。那時候,許憲民在蘇州已很有一點名氣,我很快聽到人家對她的議論,說她有個哥哥叫許鶴年,是CP,大革命時是江蘇省委書記,又是青年部部長,被國民黨所殺害。 還不滿十六羅的許憲民,老早就跟隨著哥哥鬧革命,加入了CY,是蘇州第一個穿上軍裝的女性。僅僅這一點,就便我對她肅然起敬了。后來聽說許憲民的丈夫叫彭國彥,葉楚倫作江蘇省省政府主席時,舉行過一次縣長考試,彭國彥中了第一名,人稱彭狀元,任為吳縣縣長,同許憲民結了婚。可是沒有好久,就同當地的士紳鬧得很不好,調到蘇北邳縣去作縣長了。 從滬寧線上的大縣調到蘇北的偏僻之區,當然是種降級。可是此君還是同當地的士紳弄不好,很快又被政府開了缺,到蘇州來作寓公了。許憲民既是一個革命的女性,又是一位縣太爺的夫人,這兩者之間,怎么聯系在一起呢?這使我在認識她之前,既有一點久仰之心,也有一點好奇之感。 我已記不起怎樣同她認識的,記得第一次應邀到她家中去時,他們住在山塘街上,青山、綠水橋之間,我以為縣長先生的公館,一定是黑漆牆門,鐵釘銅環,說不定門前還有一垛照牆,像《紅樓夢》裡描寫的賈府一樣。結果大失所望,原來是縮在一家雜貨店后面的一幢普普通通的平房,我進去的時候,彭國彥拿著一本書坐在竹椅上,許憲民手裡抱了一個孩子在喂奶。完全是一對生活中常見的夫婦。 這次訪問,我才發現彭國彥做不成縣長的原因︰其實此君是一個道道地地的書生,雖然在英國留過學,有一點威斯敏斯特式的民主思想,但卻更多是中國書生的迂,也有點正直,他在他夫人的影響之下,把一些共產黨員放走了。在國民黨的官場中,一個這樣的書生怎么會受到歡迎呢?又怎么能容許這么一個縣長呢?所以,他很快從“狀元”變成了一個平頭百姓。 而許憲民呢?她白白胖胖,從表面上看起來,像蘇州的市民,然而她熱情、豪爽、正直,她關心國家大事。那時,日本帝國主義對中國的侵略日益加劇,蘇州是根據《馬關條約》,有一個日本租界的,在蘇州閶門外的日本浪人,無不趾高氣揚,隨時都在製造一些不大不小的糾紛,中國政府對之無可奈何。許憲民當時就告訴我說︰“你們作記者的,要多多注意這方面的情形啊﹗” 1934年,我才二十歲,而許憲民這時是二十六歲,我很快把她當成自己的大姐,她呢?也以大姐的身份,把我當作她的弟弟了。我不僅同她熟悉,同彭國彥先生熟悉,也同她的媽媽、她的弟弟熟悉了。記得不久之后,她同項堅白、謝玉如等幾位大姐,發起成立“蘇州婦女會”,吸收大量女青年參加,進行救亡的宣傳和戰地救護訓練,她們那個婦女會的文件、宣言,大都出自我的手筆︰她們的演出活動和歌詠活動,也大都是我幫她們搞起來的。抗日戰爭時期,我走遍西南各地,碰到不少人都是許憲民當年的學生,她們極大多數穿上了戎裝,站在抗日戰爭的前線。吳中婦女,光照天地。 那時婦女會的地址在玄妙觀中山堂。當然這些活動不能不引起國民黨的注意。我記得國民黨江蘇省黨部就以領導民眾運動為名,派了一個特務駐在中山堂,此人還用一些進步的議論來迷惑人,把人騙去。 30年代的年青人,救國心切,誰都想在沉沉的黑暗中找到一條光明的道路,而且大家都是那么單純、那么善良,一不小心,是很容易落入圈套中的。許憲民常常提醒大家要注意,要警惕,這使那個特務極少得手,即使有個別的人同他有些來往,別人就會敬而遠之的。1942年,我在江西吉安被國民黨特務逮捕,那個特務對我說︰“馮××,我在蘇州就知道你了﹗”想不到此時此地,此情此境,也會“他鄉遇故知”的。 1937年“七七”事變之后,我作戰地記者去了。那年11月中旬我回蘇州時,實際己到了淪陷前夕,蘇州城裡,空無一人,市中心區,烈焰騰空。這個有幾千年歷史的江南名城,已經暴露在敵人的槍炮之下,等待著不可知的命運了。許憲民他們到了哪裡去了,我不知道,也無暇知道。直到第二年的春夏之交,我從同裡突圍到上海,經香港,走廣州,去到長沙,才知道許憲民夫婦也到了長沙。 在長沙,我住在南門外天鵝堂青山祠42號,他們住的地方有一個奇怪的名字叫“平地一聲雷”。據許憲民告訴我,有一次敵機轟炸長沙,一顆炸彈穿過他們住房的屋頂,打穿樓板,落到地上,竟然沒有爆炸,不然,他們真要在平地一聲雷中化為灰燼了。彭國彥看見我到了長沙,建議我留在那裡,同他一起辦一家報紙,他說他有個朋友叫羅時實,是陳果夫作江蘇省主席時的秘書長,可以在經濟上幫點忙。但不久我接到范長江同志從漢口打采的電報,要我速去漢口,便改變了留在長沙的打算。 我到漢口參加了中國青年新聞記者學會的工作,田家鎮告急之時,又奉命撤往重慶,設立青年新聞記者學會駐渝通訊處。大概就在1938與1939之間,我接到許憲民的來信,她告訴我長沙大火后,他們退到常德,但是還要退到哪裡去呢?而且她又帶著兩個孩子,小的還在吃奶,一家四口,行動艱難,因此她決心經由海防,返回上海,再到蘇州去。好在她只要一息尚存,總是會戰鬥下去的。 從此我失去了同許憲民的聯系,直到1945年日本帝國主義無條件投降之后,那年10月,我隨接收蘇州的第五師李則芬將軍一起到了蘇州,才又見到了許憲民。那時她住在濂溪坊,依然是一幢單開間的平房,人的變化也很少,只是好像有點發福了。但我從別人嘴裡,知道她那幾年蹲過日本憲兵隊的監牢,蹲過汪偽組織的監牢,吃足苦頭,受盡折磨。她呢,咬緊牙關度過去了,而且始終同抗日的朋友們保持著聯系。 抗日戰爭勝利后,徐夢周等搞了個吳縣縣銀行,給許憲民一個董事的名義,她憑此關系,像從前搞蘇州婦女會一樣,依然活躍在蘇州社會上。她到處排難解紛,招是惹非,什么不平的事情找到她頭上,她總是盡力之所及,為你辦好。1946年時,我在蘇州辦了一份《大江南報》,先是四開三日刊,后來改為日刊,改為對開大張。這張報雖由我掛名,其實完全由陸春芳先生負責,我工作在南京,也管不著它,但后來卻為劉賡華所控訴,我作為社長,自然只好到蘇州來應訴了。許憲民知道了,趕快出來為我調解。她認為沒有必要打這樣的官司。由于她的調解,原告很快把訴訟撤回了。1948年時,我的《大江南報》因為揭發一個充當中統特務的資本家用槍迫選的行為,同這個資本家結下了仇,報紙終于被封閉了,而且不久抓走了我們一個叫鞠盛的記者,說他是從蘇北派來的。我一看情形不對,決定到香港去了,臨行,我把營救鞠盛的事就托了她。我到香港不久,得到鞠盛的來信,他平安出獄了。 蘇州有個叫常東娥的小學教師,被兩個有軍統背景的人,強奸之后殺死。她的母親奔走呼號,到處告狀,均無結果,后來弄到了許憲民手中,許挺身出來,表示支持。特務們寫信恐嚇許憲民,信中還附了一顆子彈。許不為所動,把這封信在地所辦的《大華報》上揭發了。她幫助常母訴訟,最后終于取得了勝利。當年蘇州人講起此事,無不為之眉飛色舞,翹著拇指,贊賞許憲民。我發現這個滿口吳儂軟語,滿身溫文爾雅的蘇州女兒,心中蘊藏的永遠是一團正義的烈火,正是憑著這團烈火,盡管已是人到中年,仍奮鬥不息,在群眾的支持下,出任《大華報》的社長;在史良同志的支持下,競選了蘇州的“國大”代表。 許憲民對于中國人民的解放更滿腔熱情,並為之奮勇鬥爭。在接近解放的前夕,中共中央華中局江南工委,曾派陳偉斯同志到蘇州,設法建立一架電台。 陳偉斯同志找到了許憲民,她以滿腔熱情,支持了陳的工作,用積存的二百元美金,為陳配備了電台,能同蘇北通話。有趣的是,她還向陳偉斯提供了不少情報,她通過國民黨的一個電訊局局長,竊聽國民黨的來往電訊,交陳使用;她通過因刺孫傳芳而名揚天下的施劍翹,打入上海警備司令部陳大慶的心臟,弄到一些情報,交陳使用。這些材料,都是陳偉斯同志直接告訴我的。陳是我《新聞日報》的同事,他的家在蘇州時也同我住在一起,那幢前門在鎮撫司前、后門在桂和坊的房子。在“反右”時候,竟說陳是假黨員,我也百思不得其解。現在陳是上海《解放日報》的離休干部,問題弄清楚的時候,已經垂垂老矣﹗ 1948年時,許憲民曾告訴我,嚴欣淇和他的手下,為了搞垮我的《大江南報》,說情送禮,遍于南京、鎮江,大概用掉了一百萬元金圓券,而且千方百計,想把我和共產黨掛起鉤來,因此我也只好跑到香港去了。我在香港一住幾年,1953年回到了上海,在《新聞日報》工作,有一次幾個同事約好在福州路的一家山東館子聚餐,在席上,卻意外地見到了許憲民,她告訴我己經遷到上海,住在茂名路159號。至于彭國彥呢,他們已經離了婚,原來這位彭先生做了兩任縣長之后,一直賦閑在家。別人是“三年窮知縣,十萬雪花銀”,他卻是兩袖清風,一文不名,依然是個四壁徒然的窮書生。而且,他那么迂,那么耿直,別人也不敢領教他了。君子固窮,達人知命,這也沒有什么,可是長期的書空咄咄,郁郁難平,不免使自己的脾氣越來越怪,越來越同人難于相處,最后,他們這一對夫妻不得不以分離結束。這是人生旅途中的不幸,也是人世間的悲劇,然而能怪誰呢?誰世不能﹗(這裡附帶說一說,聽說在所謂“三年自然災害”時期,彭先生被勞動改造,被迫敲石子謀生,最后是油盡火滅,餓死了的。我曾經接到過他的求援信,可是在當時階級鬥爭的嚴峻形勢下,作為一個靠工資吃飯的國家千部,我有什么辦法呢?愛莫能助,歉疚萬分。)[編者注︰據彭先生子女講,彭國彥是吃滅鼠藥自盡的。] 那時我主要在做夜班,白天呢,又分工管幾個組,要參加一些會議。我這個人,對于新聞工作有一點天生的愛好,一進報社的大門,簡直不知白天和黑夜,很少空余的時間,而她呢?雖然住在上海,工作關系卻還在蘇州,她既是“民革”的成員,又是“民盟”的成員,更是什么蘇福長途汽車公司的經理,因此常常去蘇州,雖然住得很近,卻很難得見面。 1957年,“反右”開始了,許憲民的大女兒林昭,這個從小熱愛馬克思列寧主義、毛澤東思想的江南女兒,這個一言一行都用四卷宏文作為自己做人、求學標準的北大學生,這個從小就受到母親那種正直、熱情、像一團烈火那樣性格陶冶出來的女兒卻變成了“右派”,林昭自己,當然始料所不及,而許憲民呢?更加痛心疾首了,她想不到用最大精力去培養出來的女兒,竟然是共產黨的“敵人”,這一下,她如同從高空中摔了下來,天地茫茫,不知所措了。 許憲民沒有被劃成右派,但這個打擊比她自己劃成右派更大。有一次,林昭從北京回上海,我請她母女兩人吃飯,我發現她消沉得很,似乎已經失去了自信,年輕時候的如火般革命熱情不見了,年輕時候的豪情勝概,也開始從她身上消失了。 然而更大的打擊卻是史無前例的十年浩劫。 1966年,我在上海《新民晚報》工作。運動一開始,我這樣的“老報人”自然在劫雍逃,先被拋出。那年8月17日,我們那裡的“造反派”就把我打成“牛鬼蛇神”,關入“牛棚”,直到第二年5月13日,才宣布“解放”,但好景不常,到了這年12月,張春橋對上海的老知識分子要來一次徹底的掃蕩,跟在張春橋、徐景賢后面的“造反派”,自然聞風而動,率先響應,我又一次成為“牛鬼蛇神”,而且因為我在香港作過《文匯報》和《周末報》的總編輯,罪名竟然是出賣人民、出賣祖國的雙料反革命分子,真是駭人聽聞。但最使我不安的,我們單位的那些“造反派”,竟然無緣無故去抄了許憲民的家。 那是1967年的12月22日,那天,上海出版的《解放日報》和《文匯報》上,都登了我們單位一個造反派的來信,而且兩報各自加了口徑一致的《編者按》。當天晚上,我們那個單位的在徐景賢旗幟下的“造反派”,分八路出動,打人、抄家,無所不為。恰巧那天白天我去過許憲民的家。他們得悉之后,竟以查抄我一個文件為名,去抄了許憲民的家。從晚上八九點鐘一直折騰到深夜,箱子只只撬開,書籍、雜物,丟了滿地,狼藉不堪。我做過幾十年新聞記者,總算見過不少違法亂紀的行為;也看過法西斯暴行的紀錄,然而這個樣子的無法無天,卻為有生以來所僅見,而它偏偏發生在社會主義的中國,發生在掛著“新聞戰士”標志的“造反派”手中,我還能說些什么呢?我無法解釋對許憲民的歉意。然而許憲民在遭到這場飛來橫禍之后,卻並不曾對我有任何誤會,她知道在那樣情況下,一個正常的人,特別是一個比較正直的人,是無能為力的。當我的住處被縮小到只有八九平方米,連三張吃飯的桌子也無法放進去時,她還經常到我的鬥室來坐坐,即使我去了“五七干校”,還經常有著來往,書本上說的相濡以沫,相噓以氣,大概正是這種情形吧。 有一次她告訴我,有兩個人向她“外調”,查問我同特務的關系,她告訴他們,從她認識馮英子開始,就知道特務一直盯著他,至于他同特務有什么關系,卻沒有聽說過。我說,這也沒有什么,因為從那些“造反派”的眼中看來,我在香港,論地位,論生活,都不知要比國內好多少,為什么丟掉了這些回來呢,不是另有原因嗎?什么原因,他們的常識只能想到“派遣特務”上去了。一個知識分子對待自己民族、自己祖國那種深沉的受,他們能理解嗎?不能﹗他們有這樣的情操嗎?沒有﹗這也正是“夏虫不足以語冰”罷了。 不久,這場“文化大革命”當然也在蘇州橫掃一切,許憲民被掀回蘇州,批鬥、折騰,折騰、批鬥,最后竟至替她戴上“歷史反革命”的帽子,一個月發30元生活費。而她呢,還要從這30元中抽出一部分來,撫養她在上海的兒子。困頓的生活,艱難的歲月,一步一步把她推向下坡,發展到衣食不給的地步。有一次我到她家中去看她,發現床上只有兩條棉胎,連被面和被裡也沒有了。許憲民這樣的人,她做過銀行的經理,做過“國大”代表,無論如何困頓,也不可能達到這樣的地步。后來我發現,她之所以如此困頓,更重要的原因是在家庭煩惱上,那時,她的大女兒作為“死不改悔的右派”,被關在提籃橋的牢中,她的二女兒則在一家醫院工作,絕少回家,她的兒子呢?則自有他的生活方式,母子之間,找不到共同的語言,這也使許憲民傷透了心。 1968年的春夏之交,一個更大的打擊來了,她的大女兒林昭,在上海提籃橋牢中被殺害了,通知她這個消息時,還要向她收取五角錢的子彈費,因為“無產階級的子彈,不能在反革命身上浪費”的。許憲民接到這個噩耗時,五內俱焚,欲哭無淚,整整一個晚上,徘徊在蘇州河的邊上,幾次想縱身一躍,了此殘生。也不知什么原因仍然鼓起了她求生的勇氣,第二天還是拖著她疲乏的身子,摸回那空無一人的家中。記得不久之后,她同我談到這件事時,真的哭了。相識幾十年,這個內心剛強到極點的女人,我第一次看到她流淚。她給我看了林昭一些遺作,這個不滿40歲的江南女兒,她那么深沉地哀悼著民族的不幸,人民的苦難。我讀著這些作品,也不能不流淚了。那時她為了逃避兒子的虐待,家裡也不敢住,常常這個朋友那裡住幾天,那個朋友那裡住幾天,我開頭還不懂她為什么如此神秘,后來才弄清楚了的。 大概是1973年的秋天吧,那時我早已離開了“牛鬼蛇神”的隊伍,作為一個“解放干部”了,可是人還在“五七干校”,而且我們那個連隊對我還有“法外施仁”的“照顧”,把我弄到飼養場去養豬。不料我一到飼養場,卻大為稱心,因為那些豬玀沒有人類的機心,比有些人好伺候得多了,而且一個月有四五天休假,一回上海,脫下了那像三代貧農般的“製服”,換上褲縫筆直的褲子,在馬路上遛達,思想上一點兒負擔也沒有,那倒真正是一種休閑的生活。 一天,我正在複興中路陝西路附近遛達,忽然有一個瘋婆子向我迎面走來,她同我擦身而過之后,回過頭來向我招呼︰ “你的問題解決了沒有?” 我大吃一驚,趕忙回過頭去。只見她披著一頭亂發,穿著一套油漬斑斑的破衣,在秋風中顯得很蕭瑟的樣子,腳上的鞋子已經沒有跟了,那毫無血色的面孔上,嵌著一對目光遲鈍,滿含憂傷的眼珠。她說話時環顧左右,帶著一點恐怖神情,那樣子有點像《祝福》中暮年的祥林嫂。但是我終于認出來了,她是許憲民。 “大姐,是你﹗” 我驚詫得不知所以,看到許憲民變成如此模樣,一種刻骨的悲哀,油然而生。但不等我說話,她已經加快腳步,走到馬路對面去了,很明顯,她是避著我,也怕連累我,因為她那時頭上帶著一頂“歷史反革命”的帽子。 這個從1925一1927年大革命開始,就獻身于社會的人,這個為中華民族自由和獨立奮鬥了一生的人,竟然是“歷史反革命”,什么是歷史呢?難道可以由“造反派”隨意製造的嗎?一個民族到了這個地步,還有什么可講呢?看到了許憲民之后,我一連不安了幾天。 過了一年多,我離開了“五七干校”,搬了家,有一天借了輛黃魚車去運點東西,在延安路茂名路口,碰到許憲民的兒子,他告訴我說︰“媽媽死了”,幾乎如一個晴天霹靂,這時我才想到,那次在複興中路上的邂逅,竟然是我見她的最后一面。 我認識許憲民將近半個世紀,幾十年的風風雨雨,她對于我們這個社會主義社會,幾乎付出了全部熱情,不想她竟得了這么一個結果,直到“四人幫” 粉碎之后,許憲民得到了平反、昭雪,她的女兒林昭也得到了平反、昭雪,而且北大校園還為她設了一個紀念堂,才覺得心中平靜下來,然而,許憲民的最后的那個樣子,卻永遠無法從我心中抹去。 我不知道許憲民死的確切日期,也不知道她怎樣死的,有人說她最后還是跳了蘇州河的,有人說她死于上海第一人民醫院。反正這一切已無關緊要,但我確實看到過許憲民在生命最后時刻寫下的文件,述說她在家中的遭遇,一個在社會上奮鬥一生的人,卻逃不過家屬對她的虐待,因此,當我接到為她開追悼會的訃吉時,我也采取了逃避的辦法,不曾去參加,因為我確實不想看那些曾經折磨過她的人,此時此地,又在扮演什么角色。 許憲民和林昭平反以后,林昭的同學為她們母女在靈岩山后面造了兩座墳,墳對著韓世忠的墓地,雖然我知道墳中其實什么也沒有,但是我去了幾次,以寄托我這個小弟弟對她的哀思。 今年是許憲民逝世的二十周年,現在蘇州的青年朋友,大概都不會知道許憲民其人,其實,她對蘇州的貢獻,是非常突出的。“江山信是東南美”,東南之美,就美在有這樣的人物,這樣的思想。她像一團烈火,燃燒著人間。我以為蘇州人是不應當忘掉許憲民的,有許憲民這樣的人,也才是蘇州的驕傲。我希望《蘇州雜志》登我這篇文章,也希望蘇州的朋友記住這些歷史。 乙亥春節,寫完于上海。 |